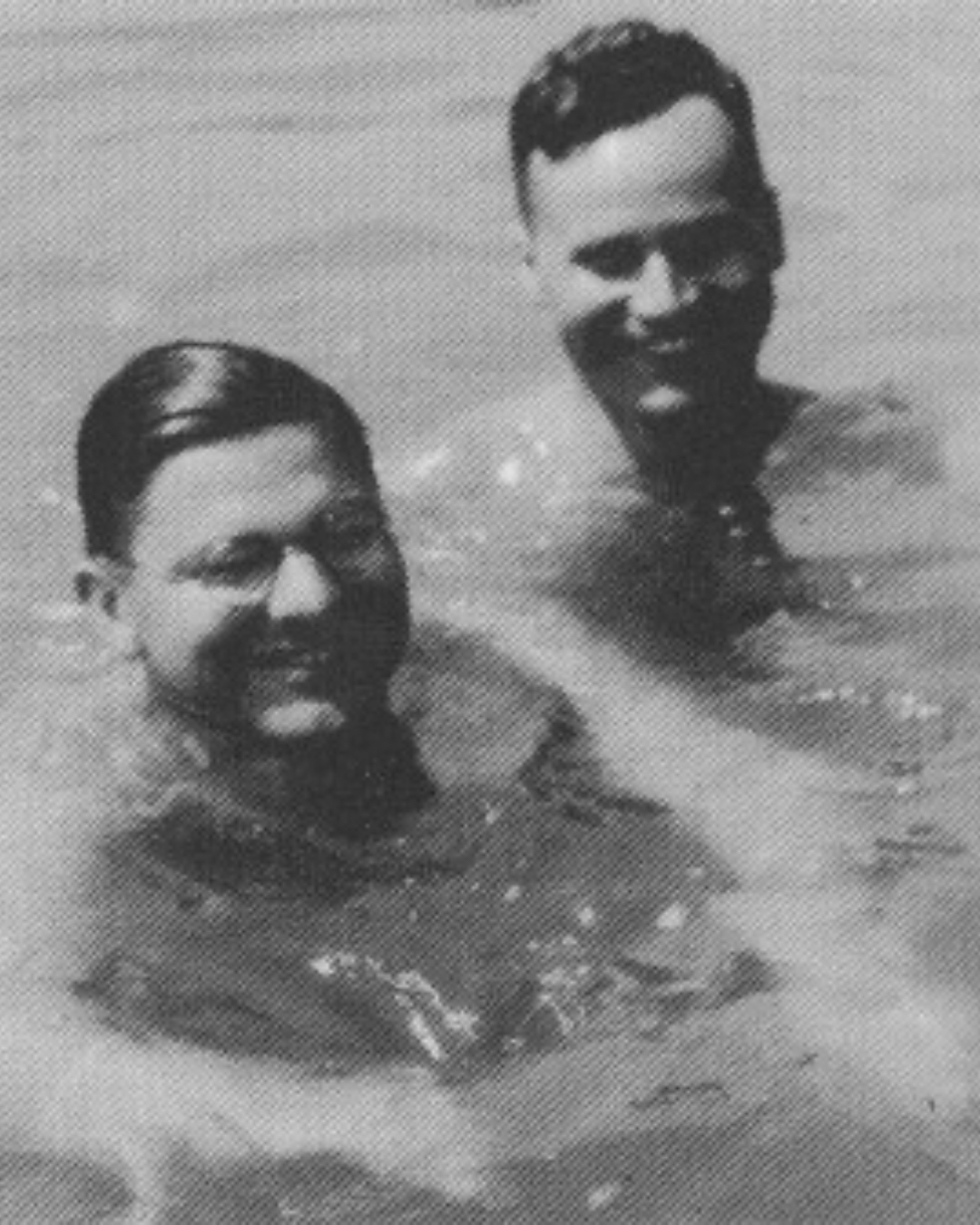

Adolf Guggenbühl-Huber und Fortunat Huber

Der Schweizer Spiegel war mehr als eine Monatsschrift – er war ein Fenster in die Lebenswelten einer ganzen Gesellschaft. 1925 von zwei jungen Idealisten gegründet, vereinte er Alltagsgeschichten, kulturelle Beiträge und politische Haltung zu einem einzigartigen publizistischen Projekt, das fast ein halbes Jahrhundert lang die Schweiz prägte.

Die erste «Schweizer Spiegel» erschien vor hundert Jahren im Oktober 1925 in Zürich im neu gegründeten, gleichnamigen Verlag. Für Adolf Guggenbühl-Huber und Fortunat Huber, die beiden damals dreissigjährigen Herausgeber, begann damit ein verlegerisches Abenteuer mit höchst ungewissem Ausgang. Obwohl sie nur über sehr wenig Branchenerfahrung verfügten, brachten sie eine neuartige Monatsschrift auf den Markt, in der sich Schweizerinnen und Schweizer begegnen und gegenseitig kennen lernen konnten.

Einblick in fremde Lebenswelten

Berufsleute aus allen gesellschaftlichen Schichten wurden daher eingeladen, im «Schweizer Spiegel» ihren Arbeitsalltag zu schildern und von aussergewöhnlichen Erfahrungen und Herausforderungen zu berichten. Die Leserinnen und Leser erhielten so in jeder Ausgabe einen Einblick in eine andere, oft fremde Lebenswelt: Ob Strassenwischer, Steuerbeamter, Telefonistin oder Tänzerin – alle waren sie willkommen.

Immer wieder Umfragen

Und mit regelmässigen Rundfragen zu unterschiedlichsten Themen (z.B. «Welches war Ihr tiefstes religiöses Erlebnis? Sollen ledige Frauen allein wohnen?») wurde die Leserschaft aufgefordert, Meinungen und persönliche Erfahrungen der Redaktion zukommen zu lassen. Eine Auswahl der Einsendungen - oft gab es Hunderte - wurde dann veröffentlicht.

Auch ein Forum für Frauen

Bald entwickelte sich der «Schweizer Spiegel» auch zu einem Forum, in dem sich Frauen zu Fragen rund um die Haushaltsführung und das Familienleben austauschen konnten. Helen Guggenbühl-Huber, die von Anfang an zusammen mit den beiden Herausgebern das Redaktionsteam bildete, prägte über Jahrzehnte die Ressorts «Küchenspiegel» und «Frau und Haushalt».

Gegen die geplagte Hausfrau

Helen Guggenbühl-Hubers primäres Anliegen war zu zeigen, mit welchen modernen Methoden eine Frau den Haushalt führen kann, ohne dabei unter der Arbeitslast zu zerbrechen. Für sie war klar: «Der Typ geplagte Hausfrau durfte nicht das Ideal sein. Dazu war das Leben zu interessant und zu schön.»

Einbindung der Leserschaft

Die starke Einbindung der Leserschaft war ein wesentliches Charakteristikum der Zeitschrift, zu dem auch der Anspruch gehörte, «eine Monatschrift für jedermann» zu sein - ein Slogan, der in den ersten Jahren auf jedem Titelbild zu lesen war. Nebst der Förderung des sozialen Zusammenhalts lag den beiden Herausgebern die Schweizer Literatur und Kunst am Herzen.

Mit jungen Autoren, Illustratoren und Photographen

Der «Schweizer Spiegel» war immer auch eine Kulturzeitschrift, in der zeitgenössische Autoren und Autorinnen Gedichte, Kurzgeschichten oder Novellen veröffentlichen konnten. Nicht wenige von ihnen wurden später bekannt, etwa Friedrich Glauser mit den Wachtmeister-Studer-Romanen, Rudolf Graber mit den «Basler Fährengeschichten» oder Kurt Guggenheim mit seinem Zürcher Epochenroman «Alles in Allem». Auch Illustratoren und Photographen wurden gefördert. Alois Carigiet, dessen «Schellen-Ursli» (mit dem Text von Selina Chönz) ein Riesenerfolg wurde, und Hans Fischer, der Schöpfer des beliebten Kinderbuchs «Pitschi», waren beide als junge Künstler vom «Schweizer Spiegel» entdeckt worden.

Geistige Landesverteidigung

Mit der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 bekam die Zeitschrift ein klares politisches Profil. Guggenbühl und Huber bekämpften vehement jegliche Anpassung an Nazideutschland und schrieben gegen die Nazi-Sympathisanten im Innern an. Die Bewahrung der Schweiz mit ihren Besonderheiten in politischer, kultureller, sprachlicher und mentalitätsmässiger Hinsicht wurde zum Fixpunkt ihrer publizistischen Tätigkeit und der «Schweizer Spiegel» so zu einer wichtigen Stimme der Geistigen Landesverteidigung. Am Konzept der Zeitschrift änderte sich dabei kaum etwas, da die politische Positionierung fast ausschliesslich in den Editorials und vereinzelten Artikeln der beiden Herausgeber zum Ausdruck kam.

Einzigartige Schweiz

Nach dem Ende der Hitler-Diktatur blieben Guggenbühl und Huber ihrem Hauptanliegen, die Einzigartigkeit der Schweiz zu erhalten, treu. Die grösste Gefahr für das Land sahen sie nun in der Zuwanderung von Zehntausenden von hauptsächlich italienischen Gastarbeitern. Sie warnten vor einem schleichenden Verlust der Schweizer Wesensart und forderten, dass der Ausländeranteil an der Bevölkerung (der damals leicht unter 10% lag) nicht weiter ansteigt – ein allfällig daraus resultierender Wohlstandsverlust müsse hingenommen werden.

Nicht besser aber anders

Damit reihte sich der «Schweizer Spiegel» in einen Überfremdungsdiskurs ein, den es in der Schweiz schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts (mit einem ersten Höhepunkt in den 1920er Jahren) gab, der aber mit dem konjunkturellen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Brisanz erlangte.

Durch die Pflege des «typisch Schweizerischen» wollten Guggenbühl und Huber den «Sonderfall Schweiz» retten, wobei sie aber nie ins Chauvinistische abglitten: Immer wieder betonten sie, die Schweiz sei nicht besser als andere Nationen, aber anders. Und die italienischen Gastarbeiter verteidigten sie gegen Anfeindungen: Nicht die zugewanderten Menschen seien das Problem, sondern die verfehlte Einwanderungspolitik der Schweiz.

Überleben dank Werbung

Obwohl der «Schweizer Spiegel» schon wenige Jahre nach seiner Gründung einige Tausend Abonnenten hatte, konnte er nur dank Werbung finanziell überleben. Mit zunehmender Popularität schalteten immer mehr Schweizer Firmen in der Monatsschrift Inserate, wobei für die Lebensmittel- und Modebranche der hohe Anteil an Leserinnen wohl ausschlaggebend war. Bald bestand jede Ausgabe zur Hälfte aus Reklame, was in der Leserschaft, die solches (noch) nicht gewohnt war, anfänglich auch kritische Reaktionen auslöste.

Weltoffen und doch schweizerisch

Über zwei Jahrzehnte lang war es Guggenbühl und Huber gelungen, ihren Verlag und ihre Zeitschrift heil durch alle Turbulenzen der Weltgeschichte zu manövrieren: Nur vier Jahre nach der Lancierung des «Schweizer Spiegel» war die Weltwirtschaftskrise ausgebrochen, die dem Land schwierige Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit brachte.

Und als die lange herbeigesehnte Konjunkturerholung dann endlich gekommen war, begann schon bald der Zweite Weltkrieg. Der Erfolg des «Schweizer Spiegel» bestand damals in der gelungenen Synthese zwischen der Verteidigung der Schweizer Eigenarten bei gleichzeitig gelebter Weltoffenheit. Mit anderen Worten: Die beiden Herausgeber pflegten einen fortschrittlichen Konservatismus.

Neue Herausforderungen

In den 1950er Jahren dann sah sich der «Schweizer Spiegel» mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Die Gesellschaft veränderte sich rasant, das Fernsehen kam auf, neue Arten der Freizeitgestaltung entstanden.

Die Stammleserschaft wurde immer älter, Leserinnen und Leser starben weg und für die nachrückende Generation war das Produkt nicht mehr gleich attraktiv - der Aufbruch der Jugend, die alles Alte in Frage stellte, kündigte sich an. Ein sich abzeichnender Inseratenschwund wurde durch die Positionierung der Zeitschrift in der Zuwanderungsfrage zusätzlich beschleunigt.

Untergang trotz Steigerung

Anfangs der 60er Jahren zogen sich Guggenbühl und Huber altersbedingt aus der Redaktion zurück und übergaben den «Schweizer Spiegel» an Daniel Roth, der sich als würdiger Nachfolger ihres Lebenswerkes und ihrer Mission erwies.

Mit konzeptionellen Änderungen versuchte Roth die Zeitschrift in die Zukunft zu retten, konnte sogar die Auflage auf 28'000 Exemplare vergrössern – doch das reichte nicht aus, um in einer veränderten Medienlandschaft zu überleben. Im Juli 1972 erschien die letzte Nummer des «Schweizer Spiegel».